Du 4 au 6 juin 2025 s’est tenu le premier colloque annuel du Centre Käte Hamburger consacré aux approches théoriques de la réparation et aux fondements théoriques des pratiques culturelles de réparation. Quels médias, paradigmes ou concepts permettent-ils de décrire ces dernières ? Comment le rapport au passé peut-il être transformé et comment peut-il contribuer à favoriser un vivre ensemble futur ? Dans la conférence inaugurale ainsi que dans les onze communications qui se sont succédé, ces questions ont été éclairées de différentes perspectives tant disciplinaires que culturelles.

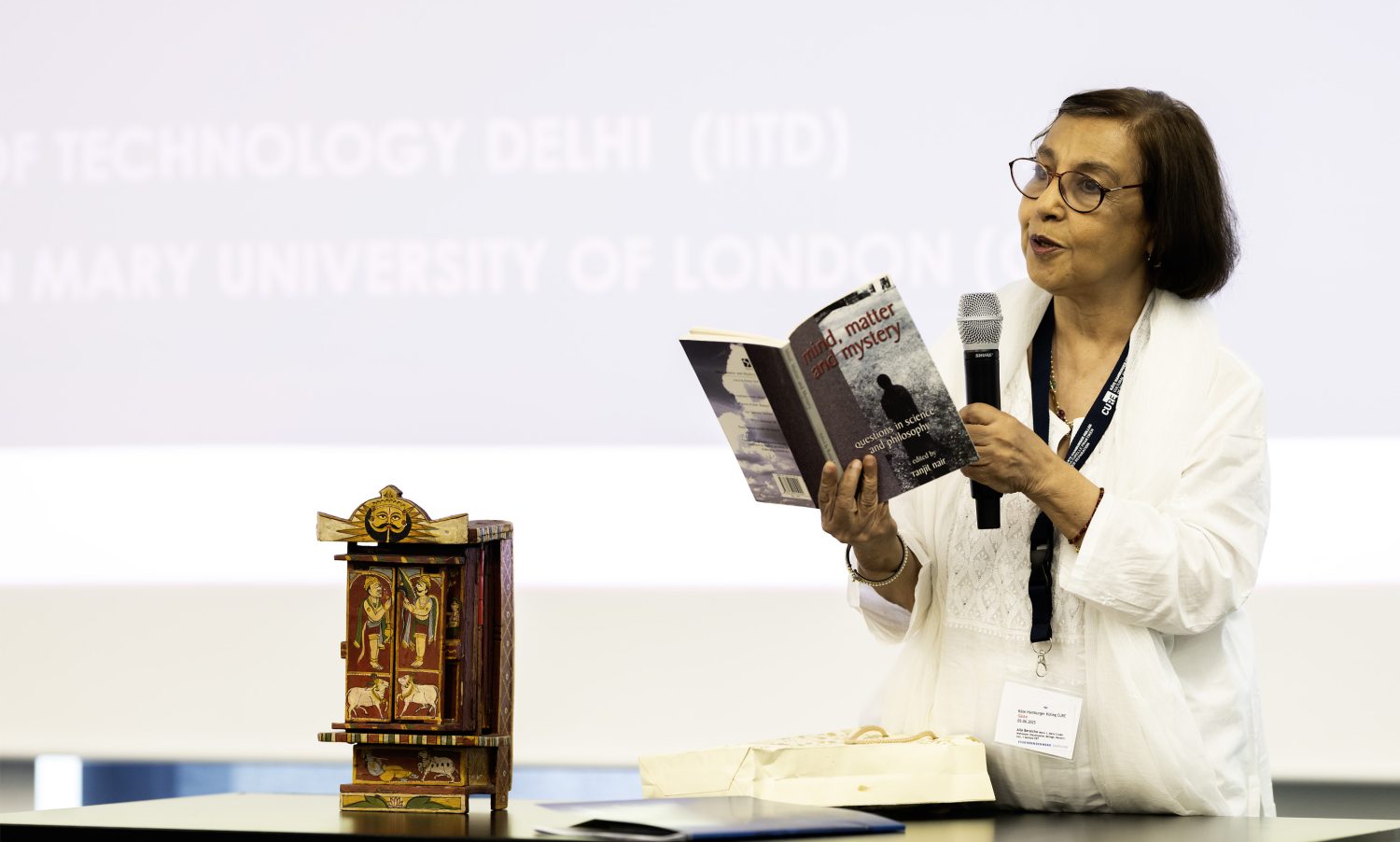

Rukmini Bhaya Nair (Delhi) a ouvert le colloque avec une conférence sur les structures de la communication et de la conversation comme moyen de réparer des relations sociales endommagées par le colonialisme. Se servant de l’exemple du Kavad — une boîte à histoire en bois —, elle a mis en lumière la manière dont l’emboîtement narratif peut favoriser l’émergence d’une conscience de situations de dialogue décentrées et réparatrices.

Dans sa conférence, Pierre Bayard (Paris) a étudié le concept de « critique interventionniste ». Ce concept ne se limite pas l’analyse des œuvres littéraires, il les transforme activement. Il fait pour cette raison également figure de réparation littéraire. Judith Kasper (CURE) a pour sa part présenté « l’idéal du débris » chez Alfred Sohn-Rethel. Pour ce dernier, Naples fournirait l’exemple d’une ville qui se confronte aux perturbations et résistances par des pratiques de « bricolage », remettant en cause les narratifs historiques linéaires.

Doris Kolesch (Berlin) a mis l’accent sur le lien entre la réparation, le son et la voix. Elle s’est appuyée sur les performances de l’artiste Tracie Morris et sur les réflexions issues du projet Re : sounding. Dans chacun de ces cas, les sons « perdus » sont mis en scène de manière décoloniale. La contribution d’Ariane Jeßulat (Berlin) a démontré comment l’improvisation musicale favorisait le contact social et l’inclusion. La pratique de l’improvisation devenait ainsi un modèle de solidarité postcataclysmique.

Laurent Demanze (Grenoble) a posé dans sa communication la question de savoir comment la littérature peut avoir un effet réparateur en fonction des « habiter communs » de divers acteurs. Comme l’ont mis en évidence les exemples de Freshkills et de La Mer intérieure de Lucie Taïeb, il s’agit également de redonner une voix à des lieux oubliés. Ceyhun Arslan (CURE) a analysé la manière dont les déplacements de représentations spatiales établies peuvent, en tant que « géographies significatives », rendre visibles les structures hégémoniques de pouvoir et produire ainsi un effet réparateur.

Aurélia Kalisky (CURE) a pour sa part formulé une critique à l’encontre de la construction de théories s’éloignant de la réalité et qui esthétisent après coup les souffrances endurées. Partant de là, elle a appelé à repenser le souvenir et à concevoir la réparation comme une pratique préventive qui ne se retranche pas derrière l’impuissance académique. La prévention constituait également un concept essentiel de l’approche de Hady Ba (Dakar). S’appuyant sur des exemples tirés du Coran et de l’apartheid, il a plaidé pour le remplacement de réparations rétrospectives par des formes proactives d’endiguement de l’accumulation de pouvoir, de sorte d’éviter que certains dommages irréparables ne soient commis.

La conférence de Chris Song (Toronto) abordait la traduction comme une pratique réparatrice. Cette pratique peut devenir un acte éthique et décolonial s’opposant aux formes « internes de colonisation ». Anselm Crombach (Saarbrücken) a pour sa part présenté la « thérapie d’exposition narrative » qui invite les victimes de violences à mettre activement en mots leurs expériences traumatiques et à les replacer dans leur contexte biographique.

Dans la conférence conclusive, Sharon Sliwinski (London, Ontario) a montré la manière dont les rêves, en tant que pratique sociale, mettaient en lumière des structures de pouvoir coloniales et permettaient d’imaginer l’avenir. La perspective de Sliwinski sur le travail du rêve met en lien théorie et art. Elle boucle ainsi la boucle avec la conférence inaugurale de Rukmini Bhaya Nair. Chez l’une comme chez l’autre, la construction du monde par le langage s’avère déterminante pour une approche réparatrice de l’avenir.