Vom 4. bis zum 6. Juni 2025 hat die erste Jahrestagung des Kollegs stattgefunden, die das aktuelle Jahresthema „Theorie“ in den Mittelpunkt gestellt und nach den theoretischen Grundlagen von kulturellen Praktiken der Reparation gefragt hat: Mit welchen Medien, Paradigmen oder Konzepten lassen sich diese Praktiken beschreiben? Wie verändern sie das Verhältnis zur Vergangenheit und wie können sie zu einem zukünftigen Zusammenleben beitragen? In einer Keynote und elf Vorträgen wurden diese Fragen aus unterschiedlichen disziplinären und kulturellen Perspektiven untersucht.

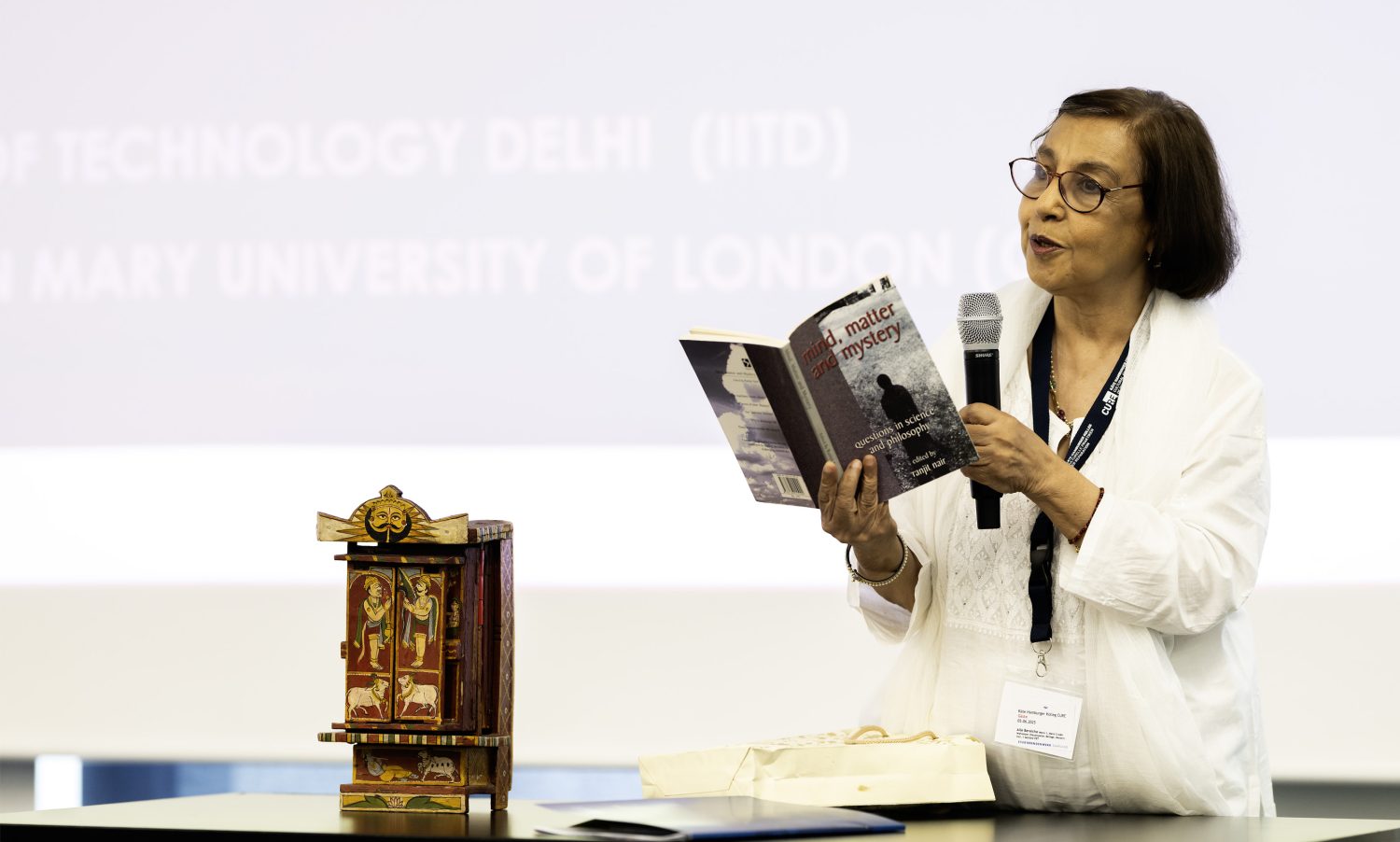

Eröffnet wurde die Tagung von Rukmini Bhaya Nair (Delhi) mit einer Keynote über Kommunikations- und Konversationsstrukturen als Mittel, mit denen postkolonial beschädigte Sozialbeziehungen repariert werden können. Anhand des indischen Kavad – einer hölzernen Erzählbox – veranschaulichte sie, wie narrative Verschachtelungen ein Bewusstsein für entzentrierte, reparative Sprechsituationen schaffen können.

Pierre Bayard (Paris) stellte in seinem Vortrag das Konzept der „interventionistischen Kritik“ vor, das literarische Werke nicht nur analysiert, sondern aktiv verändert – und damit als eine Form literarischer Reparation angesehen werden kann. Judith Kasper (CURE) diskutierte Alfred Sohn-Rethels „Ideal des Kaputten“. Bei Sohn-Rethel erweist sich Neapel als ein Ort, der Störungen und Widerstände mit Praktiken des bricolage begegnet und sich damit auch gegen lineare Geschichtsnarrative stellt.

Das Verhältnis von Reparation, Klang und Stimme untersuchte Doris Kolesch (Berlin) anhand von Performances der Künstlerin Tracie Morris und von den Ideen des Projekts Re:sounding – in beiden Fällen werden „verlorene“ Klänge dekolonial neu inszeniert. Ariane Jeßulats (Berlin) Beitrag zeigte, wie musikalische Improvisation soziale Berührung und Inklusion möglich machen. Die Praktik der Improvisation wird so zum Modell für einen postkatastrophalen Zusammenhalt.

Laurent Demanze (Grenoble) fragte in seinem Beitrag danach, wie Literatur im Blick auf Formen eines kohabitativen Wohnens unterschiedlicher Akteur:innen einen reparativen Effekt erreichen kann. Wie am Beispiel von Lucie Taïebs Freshkills und La mer intérieure deutlich wurde, geht es dabei auch darum, vergessenen Orten eine Stimme zu verleihen. Ceyhun Arslan (Istanbul) analysierte, wie die Verschiebung etablierter Raumvorstellungen als „bedeutsame Geographien“ hegemoniale Machtstrukturen sichtbar machen und so reparativ wirksam werden kann.

Aurélia Kalisky (CURE) formulierte eine Kritik an einer Theoriebildung, die sich von der Wirklichkeit entfernt und Leiden im Nachhinein ästhetisiert. Ausgehend davon forderte sie, Erinnerung anders zu denken und Reparation als präventive Praxis zu begreifen, die sich nicht auf akademische Machtlosigkeit zurückzieht. Prävention war auch ein wesentlicher Begriff für die Perspektive von Hady Ba (Dakar): Ausgehend von Beispielen aus dem Koran und der Apartheid argumentierte er, dass rückblickende Reparation durch proaktive Formen der Verhinderung von Machtanhäufung ersetzt werden sollten, um bestimmte irreparable Schäden nicht erst entstehen zu lassen.

Der Vortrag von Chris Song (Toronto) stellte die Möglichkeiten von Übersetzung als reparative Praktik vor. Diese Praktik kann zur ethischen und dekolonialen Handlung werden, die sich gegen Formen von „innerer Kolonisierung“ stellt. Anselm Crombach (Saarbrücken) präsentierte die „narrative exposure therapy“, in der Gewaltopfer ihre traumatischen Erfahrungen aktiv zur Sprache bringen und dabei innerhalb ihrer Lebensgeschichte rekontextualisieren.

Im abschließenden Vortrag zeigte Sharon Sliwinski (London, Ontario), wie Träume als soziale Praxis koloniale Machtstrukturen sichtbar machen und Zukunft imaginieren können. Sliwinskis Perspektive auf Traumarbeit verbindet Theorie und Kunst und führte auch zu Rukmini Bhaya Nairs Keynote zurück – bei beiden ist die sprachliche Konstruktion von Welt entscheidend für eine reparative Herangehensweise an die Zukunft.