Von Wewelsfleth im Landkreis Steinburg (Schleswig-Holstein) Richtung Brunsbüttel fahrend, biegt man in eine idyllische Deichstraße an der Elbe ein: Osterende. Unvermittelt wird rechterhand die gigantische Silhouette des stillgelegten Kernkraftwerks Brokdorf sichtbar. Es handelt sich um jenen umstrittenen Atommeiler, der 1981 zur bislang größten Anti-Atomkraftdemonstration der Bundesrepublik führte und 1986 im Anschluss an heftige, teils verfassungswidrig verbotene Proteste kurz nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in Betrieb genommen wurde.1 2025 hat nun der milliardenschwere Rückbau begonnen, dessen Dauer auf 15 Jahre veranschlagt wird. Für die Entsorgung der Brennelemente, von denen ein guter Teil dann immer noch nicht abgeklungen sein wird, gibt es noch keine Lösung.2 Auch der Umgang mit den zahlreichen defekten Brennstäben ist ungeklärt.3 Der Sturm trägt den Lärm der Abrissmaschinen bis zur Straße.

An der Böschung, versteckt unter Bäumen, mit direktem Blick auf den Kraftwerksblock, findet sich ein inoffizielles, von Vertretern der Zivilgesellschaft errichtetes Mahnmal.4 Man hat es im Laufe der Zeit offensichtlich mehrfach erweitert: Der mittlere Gedenkstein erinnert an die Toten von Tschernobyl, aber auch an die Kranken und Vertriebenen, die nach wie vor unter den Folgen der Nuklearkatastrophe leiden. Auf der linken Seite wird des französischen Anti-Atom-Aktivisten Sébastien Briat gedacht, der am 7. November 2004 von einem CASTOR-Transport überfahren wurde.5 Der rechte Stein gemahnt an den ersten Atombombenabwurf von Hiroshima vor exakt 80 Jahren. Nicht um Grabsteine handelt es sich freilich – zumal von unzähligen Atombomben-Opfern in Japan keine sterblichen Überreste geblieben sind. Der Feuersturm verwandelte in der Innenstadt zahllose Menschen in bloße Schattenrisse, die in Mauern und Flächen eingebrannt wurden. So wie das Mahnmal aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt ist, die ästhetisch unverbunden nebeneinander stehen, verweist es auf denkbar verschiedene Kontexte in der Geschichte der Atomkraft: auf den Tod eines individuellen Protestierenden (und damit letztlich auf die Staatsgewalt gegenüber den Nicht-Einverstandenen), auf den größten anzunehmenden Unfall in einem friedlich genutzten Kernkraftwerk, der durch menschliches und technisches Versagen ausgelöst wurde, sowie auf die geplante Zerstörung einer gesamten Stadt durch den ersten Atombombenabwurf – nach heutigem internationalem Recht eindeutig ein Kriegsverbrechen.

Die unscheinbare Gedenkstätte vor der mächtigen Kulisse des Kraftwerks wirkt wie ein verzweifelter Versuch, auf die individuellen wie kollektiven, historischen wie aktuellen, lokalen wie globalen Schäden durch Atomkraft aufmerksam zu machen.

Der menschliche Umriss auf der Eingangstreppe zu einer Bank in Hiroshima verweist auf ein Atombombenopfer, das im Moment der Explosion am 6. August 1945 ca. 260 Meter vom Ground Zero entfernt auf den Stufen vor dem Gebäude saß. In den wenigen Sekunden, in denen eine Hitze von mehr als 1800 Grad Celsius entstand und Straßen, Mauern und Gebäude ausbleichte, schützte der menschliche Körper kurz vor seiner Auflösung den Untergrund, auf dem er sich befand, vor der Hitzestrahlung. Damit blieben Konturen zurück, die wie ein Schatten der getöteten Person anmuten.6 Von ihrer Vernichtung zeugt nur noch das Negativ – als unheimliche Leerstelle im öffentlichen Raum. Immer wieder meinten seitdem Familien, in den Umrissen die Spuren eines vermissten Angehörigen zu erkennen.7 Die Steine wurden später ins Hiroshima Peace Memorial Museum überführt, das im Zentrum der Stadt den ersten Atombombenabwurf der Weltgeschichte dokumentiert und vor den Folgen eines Atomkriegs warnt. „Der menschliche Schatten“ (Human Shadow Etched in Stone /人影の石, hitokage no ishi) ist eines der zentralen Exponate des Museums. Neben den „Schatten von Hiroshima“ wurden auch in Nagasaki zahlreiche solcher Umrisse gefunden.

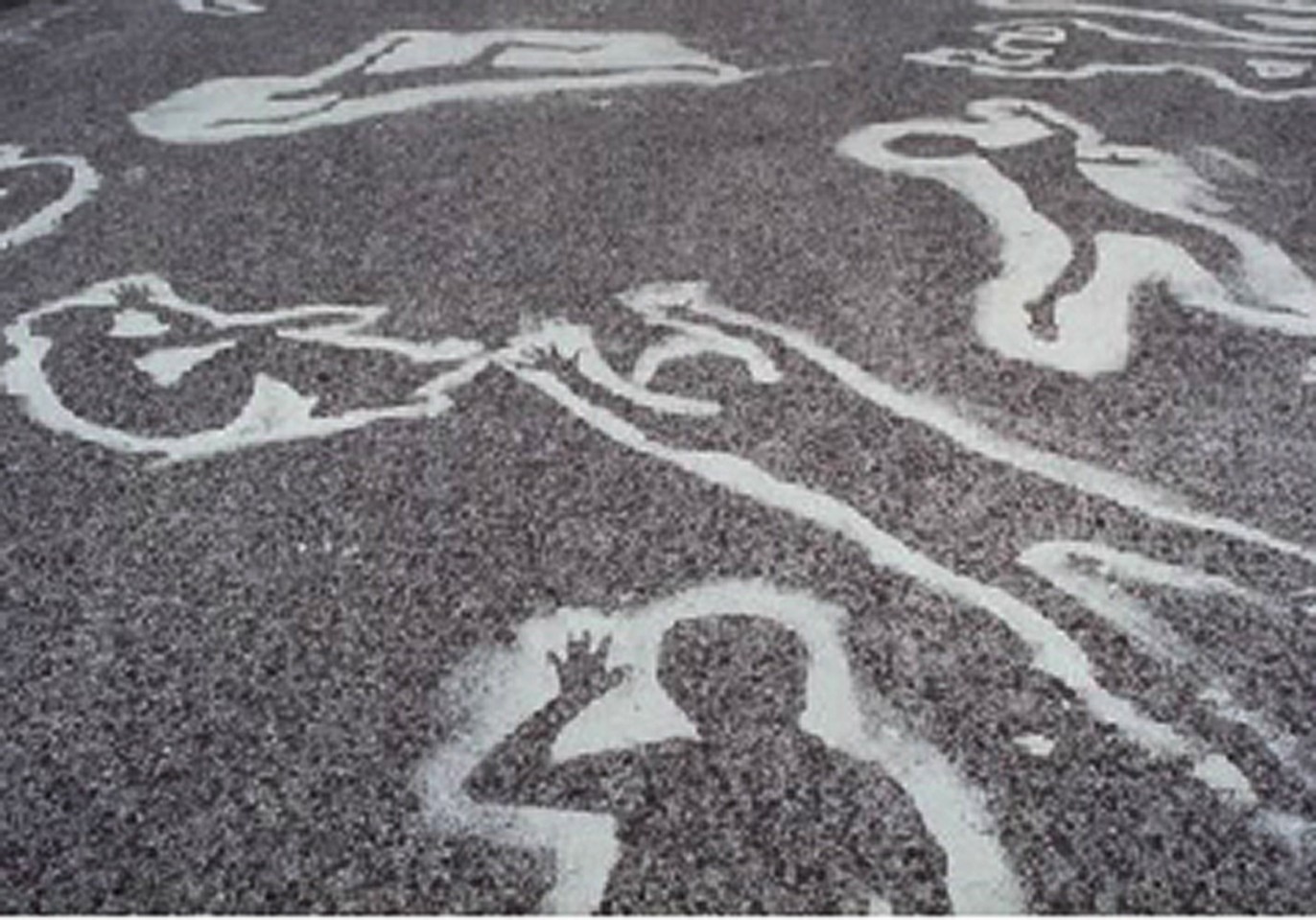

1985 realisierten die Künstler:innen Donna Grund Slepack und Allan Gussow in New York unter der Schirmherrschaft von Performers and Artists for Nuclear Disarmament (PAND) das partizipative, auf viele Jahre angelegte „International Shadow Project“, das zum 40. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Anlehnung an den menschlichen Schatten von Hiroshima dazu aufrief, Silhouetten von Menschen auf öffentliche Straßen in der ganzen Welt zu malen. Dem Aufruf zum klandestinen Protest folgten über die Jahre hinweg jeweils am Vorabend des Jahrestags mehr als 10.000 Künstlerinnen und Künstler aus 380 Städten in Asien, Europa, Lateinamerika, Australien, Kanada und den USA.9 Ca. 300 von ihnen wurden dabei vorübergehend festgenommen.10 Mit den Mitteln der Kunst versuchen die Interventionen im öffentlichen Raum, das historische Ereignis im kollektiven Gedächtnis wachzuhalten.11 Es geht darum, der Abwesenheit der Opfer eine sichtbare Gestalt zu geben und auf eine Vernichtung aufmerksam zu machen, die sich nicht unmittelbar bezeugen lässt.12

© Christiane Solte-Gresser

Die Straße Osterende mündet direkt hinter dem Mahnmal in die Bundesstraße 431 und führt so zum stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel – einem der störanfälligsten der gesamten Bundesrepublik. Laut Bundesamt für Strahlenschutz gab es seit der Inbetriebnahme 478 „meldepflichtige Ereignisse“, u. a. mit erhöhter Radioaktivität.13 Kurz hinter Brokdorf wird diese Straße kurioserweise zu einem Objekt offizieller Reparaturunternehmungen des Bundes: Der Straßenrand Richtung Brokdorfer Meiler, der unregelmäßig ins Gras ausfranst, ist eher notdürftig gekittet; eine Reparatur, die offensichtlich bereits selbst mehrfach der Reparatur unterzogen wurde. Die Risse in der Straßendecke hingegen hat man über eine Strecke von mehreren Kilometern hinweg so konsequent und minutiös ausgebessert, dass aus den Füllungen der Schäden ein ganz eigenes, silhouettenartiges Gebilde entstanden ist. Der schwarze Asphalt-Rissfüller folgt Zentimeter um Zentimeter den in alle Himmelsrichtungen verlaufenden Bruchlinien, mit denen der aufgewühlte Untergrund dieser Gegend in seiner ebenso unsichtbaren wie unberechenbaren Dynamik über Jahrzehnte die Oberfläche aufgerissen hat. Während vereinzelte Linien auch die flächigen, dunklen Abdrücke durchqueren, die sich zwischen den Rissen in den Asphalt eingeprägt haben, hat der Großteil der Reparatur unmittelbar neben diesen unheimlichen Flächen stattgefunden. Doch indem die kittenden Linien manche der Schatten eigens konturieren, stellen sie deren Gestalt umso deutlicher aus. Unwillkürlich rufen sie damit Assoziationen an die menschlichen Schatten von Hiroshima und das International Shadow Project wach – ganz so, als wollten sie sich an diesem abgelegenen Ort hinter dem Deich an der globalen Warnung beteiligen.

Christiane Solte-Gresser

1. Vgl. den mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm Das Ding am Deich: Vom Widerstand gegen ein Atomkraftwerk. Regie Antje Hubert, thede Filmproduktion 1986.

2. Wolfram Hammer: „Kernkraftwerk Brokdorf wird stillgelegt und abgerissen.“ Lübecker Nachrichten vom 1. Dezember 2017, https://www.ln-online.de/der-norden/kernkraftwerk-brokdorf-wird-stillgelegt-und-abgerissen-VOX2VFVMWFGGQHPNOU3KFHZUWU.html.

3. Dirk Seifert: „Atomgefahren AKW Brokdorf: Defekte Brennstäbe und Wanddickenschwächungen.“ umweltFAIRändern, 2. August 2022, https://umweltfairaendern.de/2022/08/02/atomgefahren-akw-brokdorf-defekte-brennstaebe-und-wanddickenschwaechungen/.

4. Engagiert haben sich hierfür v. a. Anke Dreckmann und Jürgen Ruge, vgl. „Gedenkstein vor dem Kernkraftwerk enthüllt.“ Schleswig-Holsteinische Landeszeitung vom 7. August 2012, https://www.shz.de/lokales/wilster/artikel/gedenkstein-vor-dem-kernkraftwerk-enthuellt-40846084.

5. Ralf Streck: „Die Anweisung ‚Vorsichtige Fahrt‘ wurde nicht gegeben.“ Telepolis. Online-Magazin für Politik und Medien im digitalen Zeitalter, 9. November 2004, https://archiv.telepolis.de/features/Die-Anweisung-Vorsichtige-Fahrt-wurde-nicht-gegeben-3437221.html.

6. Vgl. die Erläuterungen des Hiroshima Peace Memorial Museum: „Human Shadow Etched in Stone.“ Abgerufen am 25. August 2025. https://hpmmuseum.jp/modules/exhibition/index.php?action=ItemView&item_id=112&lang=eng.

7. Das Hiroshima Peace Memorial Museum verweist jedoch auf die ungeklärte Identität des Opfers.

8. Die einzelnen Beiträge des Kunstprojekts wurden kaum dokumentiert und sind daher nur in Ausnahmefällen archiviert. Das Foto, dessen Urheber unbekannt ist, stammt aus Ruggero Maggi: „Hiroshima Anniversary. Remembering an Artist Action.“ FYINpaper. Daily Geoculture Review: Criticism, Behaviour, Imagination, 27. August 2020, https://www.fyinpaper.com/hiroshima-anniversary-remembering-an-artistic-action/. Einige Beispiele finden sich auch in Noemi Capochia: „Lo Shadow Project per Hiroshima e Nagasaki: l’ombra che segnò l’umanità.“ Finestre sull’Arte: Arte antiqua e contemporanea, 9. August 2025, https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/shadow-project-per-hiroshima-nagasaki-6-9-agosto-1945.

9. John Held: „The Shadow Project. A Collaboration Between the Mail Art Network and Peace Activists in Contemplation of an Uncertain Age.“ Smithsonian Archives of American Art. Abgerufen am 25. August 2025. https://www.aaa.si.edu/collections/john-held-papers-relating-to-mail-art-6273/series-6/box-8-folder-91.

10. Eva Sperling-Crockcroft: „The International Shadow Project.“ Artforum 24.3 (1985), https://www.artforum.com/events/the-international-shadow-project-223910/.

11. So die Aussage von Alan Gussow, zit. nach John Held: The Shadow Project.

12. Vgl. hierzu nochmals die Dokumentation von Noemi Capochia: Lo Shadow Project.

13. Bundesamt für Strahlenschutz: „Kernkraftwerke in Deutschland: Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme.“ Abgerufen am 25. August 2025. https://web.archive.org/web/20160524111329/http:/www.bfs.de/DE/themen/kt/ereignisse/standorte/kkw/kkw_node.html.

Christiane Solte-Gresser. “Reparables und Irreparables: Im Umfeld des Kernkraftwerks Brokdorf”. The Reparation Blog, 6 October 2025. https://cure.uni-saarland.de/en/mediathek/blog/reparables-und-irreparables-im-umfeld-des-kernkraftwerks-brokdorf/.